23/10/2017

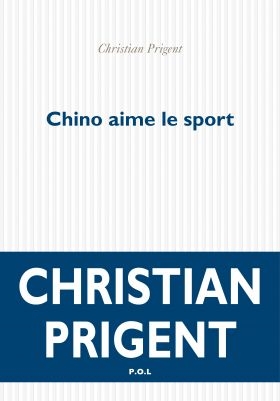

Christian Prigent, Chino aime le sport : recension

Chino aime "le" sport ? le football et le cyclisme sont privilégiés, parce qu’à un moment ou un autre pratiqués par Christian Prigent, mais beaucoup d’autres activités sportives sont présentes, natation, boxe, rugby, marathon, etc. ; toutes liées soit à la biographie de Christian Prigent et à son histoire familiale, soit plus largement à « quelques épisodes marquants de la « grande » histoire 1945 [année de la naissance de C.P.]-2015. » (4ème de couverture). Le destin individuel est inclus dans le mouvement collectif, ce qui explique en partie la présence d’un paratexte inhabituel dans un livre de poèmes.

En caractères romains, corps réduit, des dates à la droite de certains vers renvoient à un événement historique, parfois à la biographie de C.P., dates qui invitent à consulter les notes en fin de volume. À la suite des notes, un tableau à plusieurs entrées : à une date déterminée correspondent trois colonnes : politique, sport, texte, par exemple :

1958 / Débuts de la Ve République / Création a Tunis de l'équipe de foot du FLN/

Mekhloufi

Les parents de C.P. étaient adhérents du Parti communiste, ce n’est pourtant pas dès l’enfance que le politique entre dans sa vie et ce qui s’est passé au cours des années 50 est reconstruit. Au moment de l’insurrection en Hongrie, en 1956, contre le régime communiste, « on crabouille tout sous les chenilles / Socialistes (bien fait ! nous dit l’Huma / L’à Staline et Thorez dévoué Kanapa » (82) — la mère de C.P. déchire sa carte, « papa pas » et « ça lui torticole à fond le ki / Ki cocu » pour accepter la répression. Quant à C.P., il est en dehors, comme ensuite au moment de la prise de pouvoir en France par de Gaulle, « Mais que piges-tu de tout ça ? Peu voire nib ou couic » (89). On relève cependant à divers endroits sa présence, et la dernière partie ("Envoi"), la plus brève, s’ouvre sur une photographie récente (2015) ou l’on voit C.P. en short — en séance de gymnatique sur une plage ? courir vers la mer ? Le réel biographique s’insère dans une histoire familiale et, plus discrètement peut-être, dans la région natale, la Bretagne : le poème d’ouverture est un hommage à Éric Tabarly, un titre comprend le nom d’un camarade d’enfance, Auguste Delaune est évoqué (résistant dirigeant de la région Normandie-Bretagne, torturé à mort par les nazis), et l’on note au fil de la lecture un jeu de mots (« d’Armor à mort », 89), des mots en breton (« tad coz », = grand-père). Cependant ces éléments, comme d’autres, sont parties minuscules d’un ensemble.

Ce qui est en premier plan, ce sont des événements qui ont modifié (modifient encore) la vie de populations entières, pas seulement celle de C.P. : le Front populaire, par exemple, avec les premiers départs en congés payés — sont rappelés les premiers mots d’une chanson de 1936, « Ma blonde entends-tu dans la ville [Siffler les fabriques et les trains /Allons au-devant de la bise, / Allons au-devant du matin] ». Bien d’autres bouleversements sont rappelés et mis en relation avec le présent ; le stalinisme, la fin de l’URSS, la chute du mur de Berlin en 1989 et presque immédiatement après cette chute « le flash de pub Camel s’épin / Gla(s) tonitruant et déblatérant chameau » (136) et c’est partout le triomphe de « l’Euro / Ligarchie financière », alors qu’est « crabouzillée contre les barrières de barbelés / Ou asphyxiée la viande syrienne en camion immigrée » (138). Ajoutons le camp d’Argelès où s’entassèrent les réfugiés espagnols qui, « survivants / Gelaient comme à Calais (Sangatte) on / Gèle » (61), la guerre d’Algérie ; etc. :Le point commun de nombreux événements, c’est qu’on y voit tout — choses, lieux, corps — en argent par le capitalisme triomphant et, il fallait s’y attendre, même Auschwitz devient un site touristique comme un autre.

Et le sport ? Ce que conserve C.P. des événements sportifs passés illustre l’absence d’autonomie du sport. Dans l’Allemagne nazie des années 1930, les athlètes juifs n’existent plus en tant que tels, le footballeur hongrois Ferenc Puskás passe à l’Ouest après 1956, Emil Zatopek condamne l’intervention soviétique à Prague en 1968 et est exclu du Parti communiste, et. L’histoire d’autres sportifs, qui pourraient sembler guidée par des choix de l’individu, est tout autant liée au monde extérieur ; ainsi celle des sportifs qui se droguent, pour gagner, comme Lance Armstrong, ou que l’on oblige à prendre des stéroïdes anabolisants comme l’athlète de l’ancienne Allemagne de l’Est Marlies Göhr ; défilent Javier Sotomaros suspendu à vie pour drogue, Tom Simpson mort à la suite d’un dopage…

Ironie tragique, le skipper Éric Tabarly meurt noyé, Roger Rivière reste paralysé après une chute, Marcel Cerdan disparaît dans un accident d’avion, Luis Ocana atteint d’un cancer se suicide. N’y a-t-il pas de figure heureuse ? C.P. retient celle du cycliste Gino Bartali qui portait des messages aux résistants et des faux papiers pour sauver des Juifs, celle des athlètes noirs américains Tommie Smith et John Carlos qui levèrent le poing (ganté de noir) quand l’hymne américain fut exécuté aux J. O. de 1968. Certes, quelques sportifs ont vécu à l’écart de la marchandisation généralisée, pourtant à partir de l’ensemble des morceaux choisis dans l’histoire des sports se construit une représentation d’un monde qui se défait. Qu’en tirer ?

Ah ! que ce soit boxe ou vélo ou art

Ça sert à quoi de s’bouger la graisse

(…) on finit

À serrer les dents sous le pissenlu

(« graisse » rime avec « détresse »…)

Lisons autrement. Dans cette représentation du monde viennent s’insérer d’autres éléments, notamment la littérature. Explicitement avec trois exemples : Pier Paolo Pasolini, assassiné, tapait le ballon ; Maïakovski par le biais de Yachine, gardien de but qui était quasiment son sosie, « car gapette prolo + mâchoires / Id + double mètre = ego ! ; les trois complices de C. P. dans la revue TXT (Éric Clémens, Jean-Pierre Verheggen, Jean-Luc Steinmetz — les trois poèmes se suivent. On relèvera également la parodie d’un vers de Baudelaire, à propos des anciens cyclistes (« leurs pompes de Géants les empêchaient de marcher », 148), la reprise d’un fragment du Bateau ivre (« l’Europe aux anciens parapets », l’allusion à une chanson de Boris Vian et à Beckett avec « en attendant Goddet » (nom du directeur du Tour de France à partir de 1936). On reconnaît encore avec une expression archaïque déformée (« vous en-t-il souvient (pour dire l’émotion) », 147) Le Lac de Lamartine (« Un soir, t’en souvient)il… »). Le cinéma est aussi présent (« Stan Laurel est mort les G.I. débarquent au Vietnam », 95), pas toujours directement (« Groucho Merckx », 94). Mais ce ne sont pas ces éléments qui apparaissent d’abord au lecteur, c’est une écriture qui rompt avec sa propre pratique et avec l’idée que l’on se fait de la poésie.

Il faut un certain temps pour s’inventer sa lecture, et dresser la liste de ce qi déborde la norme aboutirait à un ensemble complexe. Sont mis à mal la syntaxe ()et la morphologie (l’héros, skon, endsous, xest, d’mo, etc. — ce qui ne surprend plus trop depuis Queneau), y compris avec la formation de néologismes chairdepoulé, tamtamant, on s’aplaventre), le plus souvent sous la forme de mots valises. Le vocabulaire emprunte au Moyen Âge (sadinet, bran), aux langues régionales et au français dit "populaire", et les langues étrangères sont abondamment sollicitées : elles ont pour fonction de défaire la lisibilité — quel lecteur pratique le japonais et le russe et la graphie gothique de l’allemand ? —, mais cette graphie signale aussi un moment particulier de l’histoire, tout comme l’introduction de l’italien est liée à certains personnages, comme Pasolini, l’anglais au capitalisme, etc. Les mots valises eux-mêmes ne sont que rarement des créations humoristiques : qu’on relise « camaorades » (21 pour évoquer un engagement politique, « septombe » (24) pour les Touts jumelles de New York, « l’huile hon / Tueuse » (43) pour la mort de Tom Simpson, « la réuni / Frication » (130) pour la réunion des deux Allemagne ; etc.

- P. privilégie les accords phoniques en tous genres, souvent dérangeants parce qu’ils sont proches de ce que l’on attribuerait à un potache, de « au rhum enrhume » (50) à « la mousse de sa moustache » (119), parce qu’ils donnent à voir le jeu de la langue (la langue a du jeu), avec l’introduction d’un calligramme « OO » (54) pour figurer des jumelles, avec la répétition de sons (« moite d’moi on mata », 148 ; « le pipi des pipettes », 150), etc., les onomatopées, l’usage d’éléments perturbateurs comme les sigles, les nombres, etc. Tout cela, on en conviendra, communément à l’écart de la poésie.

On ne dira rien de la composition du livre, qu’explicite les titres de « I. Court » à « IV. Très long », ni de la versification avec la préférence de C. P. pour l’impair, le 11 syllabes (aussi vers de 9 et de 15) et son usage des ressources connues pour obtenir le nombre de syllabes voulu : « multiplicati-on » (83), e muet compté ou non — cette question demanderait une étude particulière. Ce qui importe, et ce sur quoi il faut insister, c’est que l’ensemble est porté par une singulière allégresse, qui me semble lisible dans l’autoportrait qui ouvre l’avant dernier poème :

Ex-cyclococo ex-maofooteux ex-pop’poète ex-

Épique opaque avant-gardiste ex-occupé par le sexe

Ex-(sous peu)tout dans ton âge sage ( ?) à peu de tifs plus d’os

Rhumatismeux vazy roule ce qui te reste de bosse

En touriste d’Europe aux anciens parapets (…)

Christian Prigent, Chino aime le sport, P.O.L, 2017, 176 p., 18 €.

Cette note a été publiée sur Sitaudis le 10 septembre 2017.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino aime le sport : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2017

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie

Littérature = affrontement catastrophique à l’innommable.

Je pars de ceci qui concerne empiriquement TOUS les êtres parlants : qu’aucun des discours positifs (science, morale, idéologie, religion…) ne rend compte de l’expérience que nous faisons intimement, chacun pour notre compte, du monde (de la manière dont le réel nous affecte). Parce que le monde (le monde dit « extérieur » société, politique, histoire — et le monde « intérieur » — nos « cieux du dedans » — mémoire, inconscient, imaginaire) ne nous vient pas comme sens, mais comme confusion, affects ambivalents, jouissance et souffrance mêlées, chaos, fuite, polyphonie insensée.

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie, L’Ollave, 2017, p. 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, Ça tourne, notes de régie, littérature, incollable, réel, confusion, chaos | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2017

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie (2)

[À propos de Météo des plages]

Avril 2009

Ce qui me reste d’un « savoir » ( ?) du spécifique ( ??) du « poétique » ( ???)

Le langage poétique travaille avec les dimensions « non-figuratives » de la langue (graphique de la lettre, rebonds du son, tonicité des rythmes, mesure mathématique des scansions, portée respiratoire du phrasé).

Il vise à ressembler (ou résumer) ,son énergie non pas en une image descriptive, mais en une sorte de chiffre blasonné (Diderot disait : de hiéroglyphe) des contenus qu’il invoque : tel est le « poème ».

Il ne se contente pas de « dire », mais il fait ce qu’il dit : la forme fait (le) sens (leçon de Ponge de Pour un Malherbe, dans la suite de Mallarmé).

Ce qu’il « représente » (le « réel » qu’il verbalise) n’est pas ce qu’il « figure » (scènes, corps, sites, émotions : « sujets »).

Il va toujours vers la source de la « poésie » en lui (et ce « retour amont » est précisément ce qu’en définitive il « représente »).

Ce faisant il pointe plus généralement la « cause » énigmatique de la poésie. Un poème est une tentative de répondre à la question pourquoi il y a « de la poésie » plutôt que rien.

Soit : ce qu’un poème représente (quel que soit par ailleurs le développement composé de son « sujet ») est la cause de la poésie: l’innommable que la poésie tente envers et contre tout de nommer.

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie, L’Ollave, 2017, p. 58.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, Ça tourne, notes de régie, sur la poésie, le réel, la représentation, l'énigmatique | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2017

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie

[à propos de Grand-mère Quéquette]

De quoi ça parle (ce livre, mes ivres en général) ? Du réel.

Je le redis, martèle, n’ai sûrement pas fini de le ressasser (il n’est pas sourd… — la pire des surdité étant sans doute ma propre incrédulité).

Je pars de ceci, qui concerne empiriquement tous les êtres parlants : qu’aucun des discours positifs (science, morale, idéologie, religion…) ne rend compte de l’expérience que nous faisons intimement, chacun pour notre compte, du monde (de la manière dont le réel nous affecte). Parce que le monde (le monde « extérieur » — société, politique, histoire — et le monde « intérieur » — nos « cieux du dedans » : mémoire, inconscient, imaginaire) ne nous vient pas comme sens, mais comme confusion, affects ambivalents, jouissance et souffrance mêlées, chaque fois polyphonie insensée.

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie, L’Ollave, 2017, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, Ça tourne, notes de régie, grand-mère quéquette, réel, chaos | ![]() Facebook |

Facebook |

22/06/2017

Christian Prigent, Chino aime le sport ; colloque Prigent : Trou(v)er sa langue

Passion de Tom Simpson

Première station

Aux mines de Durham County (Haswell)

Le fils au Père a trouvé une sale mine

De pea soup bye be il se fait la belle :

À bécane on bronze mieux sa bobine.

Deuxième station

Débarque à Saint-Brieuc très maigre au COB

Le Baptiste est Papa Leroux il l’oint :

« Le pif pointu dur rosbif ira loin »

Jubile le coach le cul sur sa mob

Troisième station

Dans les campagnes d’Armorique Tom

Roule sur les eaux et derrière : aux pommes

Les Barrabas locaux ! au Tour ça biche :

Simpson premier Maillot jaune british !

[…]

Christian Prigent, Chino aime le sport, P.O.L,

2017, p. 42-43.

______________________________________________

Bénédicte Gorrillot et Fabrice Thumerel dir., Christian Prigent : trou(v)er sa langue

Bénédicte Gorrillot et Fabrice Thumerel dir., Christian Prigent : trou(v)er sa langue. Avec des inédits de Christian Prigent (Actes du Colloque international de Cerisy), Paris, Hermann, collection "Littérature", mai 2017, 556 pages, 34 €,Présentation

Depuis 1969 où il fait paraître son premier livre, La Belle Journée, Christian Prigent s’est fait un nom si bien que, quelques soixante deux livres plus tard et deux cents textes publiés hors volume, il est maintenant reconnu comme l’une des voix majeures de la création littéraire (notamment poétique) contemporaine des quarante dernières années. Aucun colloque ne lui avait été consacré en propre jusqu’à celui organisé en 2014 au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle. Ce volume a réparé ce manque et constitue par ce fait même un ouvrage totalement original et immédiatement charnière pour l’approche de ce créateur.

Ouvrage charnière, en effet, car animé par un double objectif. Il s’agissait d’abord, en

rassemblant les meilleurs spécialistes de cet écrivain, de dresser une premier bilan sur les recherches déjà engagées, surtout à partir des années 1985-1990, et portant surquarante-cinq ans d’écriture, que la réflexion ait concerné Christian Prigent en tant qu’auteur d’une œuvre personnelle protéiforme expérimentant tous les domaines (poésie, essai, roman, théâtre, entretien, traduction, chronique journalistique, lecture de ses textes) et dont il a su déplacer les frontières, mais aussi en tant que revuiste passionnée, lié à un grand nombre de livraisons poétiques, théoriques, artistiques, et ayant lui-même co-fondé la revue d’avant-garde TXT (1969-1993), avec la volonté de démarquer un espace éditorial différentiel par rapport à Tel Quel. Le fil conducteur de la langue, tant ouvertement réfléchie par l’écrivain dans ses essais ou ses fictions, récits et poèmes, s’imposait. L’autre objectif était d’ouvrir de nouveaux champs de recherche et d’infléchir vers des nouvelles directions une réception qui jusqu’à présent était restée trop soumise à la force de théorisation auctoriale de Prigent et dont il n’est pas si facile de s’émanciper, tant les formulations sont solides – on pense au prisme des lectures maoïsto-lacano-Bakhtiniennes très développées par l’auteur dans ses essais réflexifs, en particulier d’avant 1990, et dont il s’émancipe lui-même progressivement depuis quelques années.

Ouvrage original donc : par la première collection aussi importante d’études consacrées l’auteur.

Mais ouvrage original aussi par sa facture plurivocale délibérée. En effet, les interventions d’écrivains – de l’auteur même et de ses amis de TXT présents au colloque – dialoguent avec les entretiens d’artistes (acteurs, cinéaste, peintre) et avec les interventions de journalistes et d’universitaires français et étrangers du monde entier (États-Unis, Japon, Brésil notamment), tous spécialistes du champ littéraire extrême contemporain, commentateurs de longue date de Christian Prigent ou voix critiques plus récents. Les genres sont mêlés (inédits d’écrivains, entretiens, essais et communications universitaires) comme les supports (textes, dessins, photogrammes) à l’image de la convivialité et de la mixité qui a été celle du colloque et qui transparaît à l’état vif, en particulier dans les « entretiens ».

Enfin cet ouvrage se distingue par l’implication forte de Christian Prigent, présent durant tout le colloque et à nouveau ici par les archives, textes et dessins inédits donnés en première publication.

Table des matières

Avant-propos, par Bénédicte Gorrillot et Fabrice Thumerel

Bénédicte GORRILLOT : Pour ouvrir

Chapitre I Chanter en charabias (ou trou-vailler la faiblesse des formes)

Laurent FOURCAUT : Dum pendet filius : Peloter la langue pour se la farcir maternelle

Jean RENAUD : La matière syllabique

Tristan HORDÉ : Christian Prigent et le vers sens dessus dessous

Bénédicte GORRILLOT, Christian PRIGENT : Prigent/ Martial : trou(v)er le traduire

Marcelo JACQUES DE MORAES : Trou(v)er sa langue par la langue de l’autre : en traduisant Christian Prigent en brésilien

Jean-Pierre BOBILLOT : La « voix-de-l’écrit » : une spécificité médiopoétique ou Comment (de) la langu’ se colletant à/avec du réel trou(v)e à se manifester dans un mo(t)ment de réalité

Chapitre II. L'Affrontement au réel "des langues-en-corps"

Fabrice THUMEREL : Réel : point Prigent. (Le réalisme critique dans la « matière de Bretagne »)

Philippe BOUTIBONNES : Et hop ! Une, deux, trois, d’autres et toutes

Philippe MET : Porno-Prigent, ou la langue à la chatte

Jean-Claude PINSON : Éros cosmicomique

Éric CLÉMENS : La danse des morts du conteur

Chapitre III. "Le Bâti des langues" traversées

Dominique BRANCHER : Dégeler Rabelais. Mouches à viande, mouches à langueChantal LAPEYRE-DESMAISON : Ratages et merveilles : le geste baroque de Christian Prigent

Hugues MARCHAL : Une sente sinueuse et ardue : les sciences dans Les Enfances Chino

Éric AVOCAT : La démocratie poétique de Christian Prigent. Tumultes et mouvements divers à l’assemblée des mots

Nathalie QUINTANE : Prigent/Bataille et la « génération de 90 »

Olivier PENOT-LACASSAGNE : La fiction de la littérature

David CHRISTOFFEL : Les popottes à Cricri

Chapitre IV. De TXT à l’archive : l’interlocution contemporaine des langues-Prigent

Jean-Pierre VERHEGGEN : Le bien touillé (extraits de lettres de Christian Prigent à Jean-Pierre Verheggen, 1969/1989)

Jacques DEMARCQ : « Prigentation d’Œuf-glotte »

Alain FRONTIER : Comment j’ai connu Christian Prigent

Christophe KANTCHEFF : Le trou de la critique. Sur la réception de l’œuvre de Christian Prigent dans la presse

Typhaine GARNIER : L’écrivain aux archives ou le souci des traces

Jean-Marc BOURG, ÉRIC CLÉMENS : Comment parler le Prigent ?

Vanda BENES, Éric CLÉMENS : Pierrot mutin

Ginette LAVIGNE, Élisabeth CARDONNE-ARLYCK : Sur La Belle Journée

Christian Prigent : Journal. Décembre 2013/janvier 2014 (extraits)

Postface : fin des « actions » ?, par Bénédicte Gorrillot et Fabrice Thumerel

Bibliographie générale

Les auteurs

Table des illustrations

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino aime le sport ; colloque prigent | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2017

Christian Prigent, Chino aime le sport

Zakopane et ses environs

(balade)

Ex cyclococo ex-maofooteux ex-pop’poète ex-

Épique opaque avant-gardiste ex-occupé par le sexe

Ex-(sous peu) tout dans ton âge sage ( ?) à peu de tifs plus d’os

Rhumatismeux vazy roule ce qui te reste de bosse

En touriste d’Europe aux anciens parapets politiques

Chu avec chouïa routard de « lutte/réforme/critique !) »

Et de Prague à neuf recolorée rococo carapate

En Mitteleuropa jusqu’aux queues de Tatras des Carpates

Brno >Slavkov (Austerlitz, sans soleil) > Ostrava (Moravie)

Vers l’éventrée si saccagée par l’industrie Silésie

[…]

Christian Prigent, Chino aime le sport, P. O. L, 2017, p. 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino aime le sport, avant-garde, touriste, europe, saccage | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2016

Reinhard Priessnitz (1946-1985), 44 poèmes

triste pompon

nombre de nuages noirs sombrent ici

ils sont si nombreux et si seuls

que même dans la pénombre

ça ne pourrait pas être plus sombre

qu’en moi en mon club solitaire

et mes pieds et mes mains

ils m’assombrissent en soufflant en souffrance

sur ma table de maquillage un nuage noir

avec une frange flottanttant au vent

nombre de nuages noirs sombrent ici

qu’en souffrance je sombre je suis à l’é3

toi le nuage de mon pompon en berne

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, éditions bilingue,

traduction Alain Jadot, préface Christian Prigent,

NOUS, 2015, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, christian prigent, nuage, souffrance, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

21/06/2016

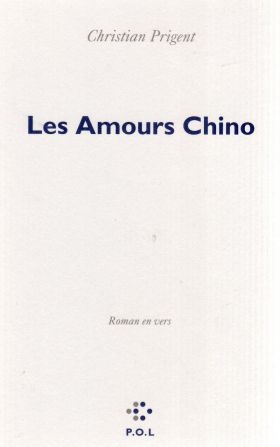

Christian Prigent, Les Amours Chino : recension

Une aventure de lecture

La lecture des Amours Chino est difficile et c’est bien une aventure de l’entreprendre, dans la mesure où l’on abandonne très vite l’idée de retrouver la logique à l’œuvre dans la quasi totalité des romans publiés. Ce qui apparaît rapidement, c’est « le mélange d’une élocution littéraire sophistiquée à des effets d’idiotie bouffonne »(1). Je m’attacherai à décrire cette « ruse rhétorique » (idem) par laquelle le texte échappe à la figuration, à l’ornement, au sens donné.

Le livre se présente, dans un avertissement en ouverture, comme continuant Les Enfances Chino

(2014) : défini comme une « dévalée d’adolescence à sénescence », il comprend des éléments biographiques, « Exclamation rétro-éberluée pas loin de la ligne d’arrivée : « Ah, nos amours ! » » (p. 9). C’est un roman en vers, ce qui aujourd’hui apparaît sans doute paradoxal à beaucoup de lecteurs. Les exemples en français non pas de romans en vers — on cite (toujours) Chêne et Chien de Queneau —, mais d’ensembles de vers avec pour matériau principal la biographie, ne sont pas rares ; au hasard : Une Vie ordinaire (Georges Perros), Marcher au charbon et la suite (William Cliff), Autobiographie au père absent (Jean-Luc Sarré).

Roman ? Les Amours Chino en conserve les caractères connus, avec des personnages (Chino, des femmes, divers comparses), une histoire (celle de Chino), des chapitres — 18, de longueur inégale — dont certains titres laissent prévoir une histoire (‘’Chino au bocage’’, ‘’Chino surpris par l’amour’’), d’autres un épisode de la vie en société (‘’Chino Mao’’) ou une réflexion sur un écrivain (‘’Chino lit Diderot’’). L’ensemble compte 285 poèmes toujours composés de 3 quatrains ; les vers ont majoritairement 11 ou 9 syllabes, souvent mêlés, quelques-uns de 7 syllabes, mais on lira aussi des vers de 10 ou 12 syllabes. Ils sont presque toujours rimés ou assonancés (dunes/légumes ; bombe/ombre), la rime étant parfois pour l’œil (botox/porno x ; skype/prototype) ou absente (passé/en/plage/image (58) ; thé/ras/pieds/graviers (90), etc.). Indications sommaires, plus intéressants sont divers éléments qui perturbent la lecture au point de la miner.

Commençons par le plus visible : on lit des enjambements tels que le mot en fin de vers se trouve coupé (impéti/Go ; l’a/Rtiste ; etc.), jusqu’à rendre la restitution orale difficile (il le v/Eut). La lecture fait apparaître la fonction quelquefois burlesque de ces coupures — je retiens un exemple : « Ah qu’alibi Madame soit la libi /Do que nulle image en pierre ido/Lâtrée » (112) ; on relèvera des dizaines de jeux analogues avec les sons, comme « on/Ne voit pas c’est con mais qu’on sait là » (231), leur compréhension n’étant pas toujours immédiate : « conden/S & fendu » (64). Le mot tronqué peut former avec son complément un calembour : « ébulli/Sillons » (85), « un petit mot char/Mant songe » (282) ; etc. ; il a aussi une fonction sémantique forte, comme le montre l’usage du mot ‘’con’’.

Dans un poème du chapitre ‘’Chino Mao’’, où se succèdent des parodies de la pseudo formation reçue par les militants, la coupe du mot à la rime met en relief ce qu’était l’endoctrinement dans les groupes maoïstes français des années 1970 : « Camarade tu notais au logis mon / Progrès en idée mon top niveau de con/Science » (143). Mais ‘’con’’ est beaucoup plus souvent au sens de ‘’sexe féminin’’, partie d’un mot à la rime et en relation avec ‘’cul’’ : « cu/Lottes – con/Ciliante » (319). On relèvera plusieurs fois à la rime ‘’con’’ (= ‘’idiot’’ ou ‘’sexe’’), ‘’cul’’, et une série de mots relatifs au corps (féminin ou masculin) et à l’activité amoureuse : seins, toison, moniche, fente, sexe, déduit, queue, fesse, nue, couilles, bite, foutre, foutré, baiser, putain, (je) jouis, libido, cœur, amoureux, amour, je t’aime.

Il s’agit bien de trouver une forme en exploitant les possibilités des discours classiques. Ainsi, l’allitération et l’assonance, vantées par les manuels, peuvent être accumulées au point que les vers deviennent difficiles à lire : « …ou pas (plutôt pas) plus un pas plu/Tôt vita évitée nova zéro bo/Bo d’alibi de libido no/Sanglots d’émoi en gloire ni glu//etc. », 338. C’est pourquoi aussi des rimes en usage chez les Grands Rhétoriqueurs de la fin du xve siècle sont reprises, comme les rimes annexées qui veulent la reprise de la rime au début du vers suivant : « amères/Mères, acier/Scié, gravier/&, mer/Merdeuses, sur/Surfaces ; etc. (314). Sont également introduits de nombreux anagrammes (comme « rosies d’osiers », 53, « en outre troue », 114 ; etc.), un acrostiche (27), un oxymore (« astre énorme noir aveuglant », 91), des onomatopées (plic ploc, miam, zzz, crac, plouf, bzzz, etc.), des calligrammes (V pour le sexe féminin), des formes anciennes (onc, emmi, jà, sade (pour ‘’sexe féminin’’), etc.), un vocabulaire familier (grolle, deuze) ou régional (drache, s’achienner), des néologismes (inardeur), des élisions (audsus, d’poule), le remplacement d’un mot par un chiffre (« Lame 1 » se lisant ‘’la main’’).

Ce qui est également remarquable, quand on abandonne l’attention à la métrique, c’est l’abondance des références ou des allusions aux œuvres. Rien de nouveau chez Christian Prigent, certes, cependant dans ces courts poèmes l’intrusion de noms, de citations (avec ou, le plus souvent, sans nom d’auteur) et de fragments plus ou moins reconnaissables, accentue le caractère polyphonique de l’ensemble ; à la pluralité des jeux dans la langue se mêle la pluralité des voix venues d’autres livres, d’autres langues, d’autres moments de l’Histoire. Cela commence par le titre même, Les Amours Chino (comme Les Enfances Chino), qui calque la syntaxe du Moyen Âge — voir Les Enfances Ogier, Les Enfances Vivien, etc. —, syntaxe conservée dans Hôtel-Dieu. Le Moyen Âge est également présent avec l’allusion à l’épisode du « sein de Guinier » et de « Caradoc au Gros-Bras » (35), pour le moins sibylline quand on ignore un petit roman qui continue le Perceval de Chrétien de Troyes. Résumons : un serpent s’est enroulé autour du bras de Caradoc, Guinier présente son sein au serpent qui le mord, le frère de la jeune fille lui coupe le bout du sein en voulant tuer le serpent, bout qui sera remplacé par la bosse d’or d’un bouclier… Cette histoire apparaît à propos du séjour de Rousseau à Venise et de sa relation à La Zulietta : « Je m’aperçus qu’elle avait un téton borgne » (Confessions), soit chez Prigent « un pneu raplapla côté ro/Ploplo » (34).

Il n’y a aucune homogénéité temporelle dans la mosaïque des voix introduites, de Virgile à Baudelaire, de Heine à Beckett, de Rubens à Giacometti, de Hölderlin à Proust, de Corrège à Jarry, du texte (de Clemens Brentano) d’un lied de Brahms à une citation de Joyce…, et cette homogénéité est explicitement refusée par le fait que les langues se mêlent : le français, l’allemand, l’anglais, l’italien, le grec, le latin, le japonais. Rimbaud donne un titre, « 1958, « en cette jeune Oise » » (53) et une parodie : « Si j’ai du goût c’est pas pour la terre/(dinn ! dinn ! dinn !) ni pour les pierres » (37), où l’on reconnaît ‘’Alchimie du verbe’’ ; « Et l’unique cordeau des trompettes marines » d’Apollinaire est adapté en « fin des lunatiques corps/D’eau des trempettes marines » (183). Chino lit Diderot(2) et écrit en reprenant des fragments de lettres à Sophie Volland, et emprunte ailleurs aux lettres de Sade ; dans (1987, imitation), in memoriam G[eorges] B[ataille], la variation à partir des mots ‘’tombe’’ (= tombe et tomber) et ‘’robe’’ provient d’une phrase de Bataille(3) : « Je pense comme une fille enlève sa robe. » Ne pas oublier que Prigent se cite, reprenant Étude de nu, et qu’à côté d’une allusion à Jaufré Rudel ou à la Dame du Lac, il donne le titre d’une chanson (« Cry baby cry ») des Beattles et le nom de groupes punk (Clara Vénus, Siouxsie).

Ces relevés pourraient laisser penser que Les Amours Chino est un étrange magma de voix discordantes, ce qui oblige à lire deux ou trois fois bien des poèmes. On peut répondre que « la dimension de l’illisibilité est intrinsèque à ce type de rapport particulier à la langue et au réel qu’on appelle littérature »(1). Ce roman est une forme « plutilingue, selon le mot de Bakhtine, pour que quelque chose du réel, impossible à restituer, soit perçu, quelque chose que Christian Prigent nomme, comme Beckett, l’« innommable » ». On peut répondre aussi que cette langue sans cesse en mouvement dans laquelle sont écrits les poèmes est, toujours, jubilatoire.

Pour conclure, si l’on isole des fragments de ces Amours Chino, s’esquisse quelque chose de la manière dont Christian Prigent vit le réel, même si « maudit/Soit ce dégoulinement de soi » (175). Je retiens un regard souvent désabusé sur lui-même et la société contemporaine — « la vie ça pue » (281), « la nature pue » (289), et le sentiment de la mort, de la décomposition toujours proche : « rien à dire qui dure » (289), « tout est vou/É aux ruines jeunes béton » (323). Je retiens aussi les très nombreuses occurrences de ‘’bleu’’ (et dérivés), dans Les Amours Chino couleur ambiguë, positive et négative, « Car le blues du cul cinglé est bleu (couleur/De la douceur buée-de-ciel de la douleur) » (231).

—————————————————————————————————————

- Dans Silo, sur le site des éditions P. O. L , où Christian Prigent reprend des essais et des entretiens publiés dans des revues et des volumes collectifs.

- Prigent a publié Suite Diderot (Ficelle, 2011)

- Georges Bataille, L’expérience intérieure, Gallimard, 1954, p. 216.

Christian Prigent, Les Amours Chino, Roman en vers, P.O.L, 2016, 350 p., 15 €. Cette note de lecture a paru sur Sitaudis le 5 juin 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les amours chino | ![]() Facebook |

Facebook |

16/06/2016

Christian Prigent, Les Amours Chino

Chino lit Diderot

(Adieu)

Adieu ma tendre amie adieu bonsoir eh

Bien adieu adieu adieu mon amie &

Adieu ah ! adieu âmes célestes eh bien

Adieu les jolies promenades adieu vingt

Fois ma bonne amie ! courage ! & adieu oui

Adieu non à demain adieu je l’ai dit

Mille fois adieu ai-je assez bavardé ?

Adieu, que désiré-je ? à moi ! adieu, eh !

Adieu à moi à mon secours adieu oui

Adieu pour la troisième fois hélas si

Je l’ai dit adieu mais qui m’échauffa c’est

Vous oui : réponse sur le champ s’il vous plaît

Christian Prigent, Les Amours Chino, P.O.L,

2016, p. 213.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les amours chino, diderot, adieu | ![]() Facebook |

Facebook |

02/05/2016

Christian Prigent, Les Amours Chino

Après Les enfances Chino (2013), roman en prose,

une suite en vers, Les Amours Chino, est

disponible aujourd’hui en librairie.

VI Chino à sa Dame

I

(1994, autoportrait patheux)

Madame je ne vis qu’en étonnement

Furieux en ahuri primal ou congé

Nital mon œil furibond natif il s’en

Fonce et me recule assez loin enragé

Des mondes abondants posés sur le gla

Cis de flotte asphyxié gigotant pour ne pas

Couler — à ma périphérie tétanos

D’espacetemps dans la cuirasse os

Tensible des significations (acta :

Professeur en explicitation d’émoi

Abstracteur de ma quintessence extra

[Con]testeur de mes données comprenez-moi)

Christian Prigent, Les Amours Chino, P.O.L, 2016,p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les amours chino, dame, autoportrait | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2016

Christian Prigent, La Vie moderne

(une petite panne)

Joue la moderne un peu question sexe et va

Pas t’écouter cuvette auto-déplora

Triste ô pâle ahuri touriste à pas sa

Voir à quel sein vouer tes desiderata.

C’est fête la fesse et la chair non oui oh

Oui je dis j’obtempère et si mon petit

Doigt va dans des trous gais goûter le coulis

Des perplexités ça va ça va mollo

La libido (zéro alibi : au trot !),

Mais le vache accroc c’est madame qu’on pâme

À ne pas savoir où l’immiscer son âme

Parmi l’incarnate promiscuité, no ?

Christian Prigent, La Vie moderne, un journal,

P.O.L, 2012, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, la vie moderne, une petite panne, sexe | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2016

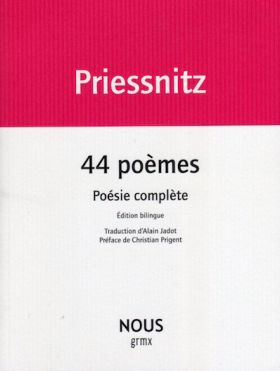

Reinhardt Priessnitz, 44 Poèmes :recension

Une leçon de lecture

En France, parler de poésie en langue allemande, quand il s’agit de la poésie écrite après 1945, c’est d’abord parler de Celan, parfois d’Ingeborg Bachman que l’on associe à Celan, moins de Hans Magnus Enzenberger, rarement de Rose Ausländer, de Hilde Domin, d’Erich Fried, de Johannes Bobrowski ou de Paul Hucher, pour ne citer que quelques noms. Aucun n’est dans un courant auquel appartient Priessnitz, c’est peut-être pourquoi il est quasiment inconnu en France, sinon de quelques germanistes ; la publication de son œuvre est bienvenue, représentant une des traces importantes de ce qu’ont été les recherches dans la poésie allemande d’après-guerre. Cette édition fait suite à celles en 2012 de Retour à l’envoyeur d’Ernst Jandl (1925-2000) et en 2013 de Poèmespoèmes d’Oskar Pastior)(1). Par leurs recherches formelles, la traduction de ces trois poètes pose des problèmes redoutables ; Alain Jadot (avec le renfort de Christian Prigent pour Jandl) a su quand c’était nécessaire transposer, notamment, les jeux phoniques des uns et des autres, jeux que l’édition bilingue permet d’apprécier.

Il faut lire et relire la préface de Prigent (et aller lire aussi celle écrite pour Poèmespoèmes de Pastior) qui situe précisément « l’ambiance de dissidence sociale et d’inventivité formelle » dans laquelle a vécu Priessnitz (1945-1985). Comme d’autres, il a écrit contre ce qu’a été « le massacre de toute langue vivante et de toute pensée libre » pendant le nazisme, contre la société de consommation, contre la disparition de la singularité de la langue, contre le lyrisme toujours convenable inscrit dans la tradition — choix qui, dans un contexte différent, ne sont pas étrangers à l’aventure, à peu de choses près parallèle, du groupe autour de TXT (revue née en 1969 avec Prigent, Steinmetz, Verheggen). Prigent ne se contente pas de décrire précisément ce que fut l’expérimentation du poète autrichien, il insiste sur son travail pour « former des formes capables de répondre de façon adéquate à la violence de l’expérience qui pousse à écrire. »

Personne n’écrit sur une table rase. Priessnitz cite parodiquement Richard iii de Shakespeare (« Mon royaume pour un cheval »), avec « qu’un cheval soit mon empire », à partir de quoi viennent des mots relatifs au cheval croisés avec des mots liés à l’oiseau (« que ton coup d’aile, soit celui de mon sabot »). Dans un autre poème où NO (= non) est présent en majuscules dans un grand nombre de mots, c’est le monologue de Nora dans l’Ulysse de Joyce qui est évoqué. Plus généralement, des formes de la tradition sont reprises : un poème en quatrains, un autre en strophes régulières de sept vers, ou en strophes de trois vers chacune suivie d’un refrain qui se donne pour tel : « & retour toujours ». On lira aussi un poème écrit avec deux rimes et reprises de quelques mots, un poème rimé — trois strophes de huit vers — titré ‘’stances’’, qui conteste la vertu de sa régularité en rappelant « la venteuse vérité contenue dans tout écrit ». À une ballade en strophes de deux vers succède une « ballode » de même forme mais qui accumule lettres et sons, « mrtnmrtn mrtn fta fta ».

On l’aura compris, une forme connue n’est présente que pour être interrogée ; il en est de même de toute thématique classique. Le motif du ciel sombre en accord avec le moi est un lieu commun du lyrisme, il est ici brisé par la présence d’un mot suscrit (traduit par « une frange flottant tant au vent ») et une manière de bégaiement, mehrere, ‘’plusieurs’’, devenant mehrererere. Mais les atteintes aux formes admises de la poésie sont régulièrement plus violentes ; une partie d’entre elles appartiennent aujourd’hui à l’histoire de la poésie — ce qui n’empêche pas qu’elles soient toujours mal reçues — et il faut se souvenir que Priessnitz a écrit les 44 poèmes entre 1964 et 1978. Relevons la multiplication des parenthèses dans un poème, l’esperluète (&) à la fin d’un vers reprise au début du suivant, les coupes à la rime impossibles : « zwei / g » [‘’ram / eau’’], la répétition d’une lettre : « eeeee (e) » ou d’un mot : « und und und undund und und » [et et et etet et et], l’emploi de mots valises : « vorrüberrollen » [provisoiroulement], le collage de plusieurs mots : « oder wasweißeinfremder was oder » [ou questcequilensaitlui ou quoi] ; etc.

On comprend qu’il s’agit d’introduire le désordre dans le bien dire et Priessnitz introduit souvent dans son écriture des pratiques étrangères, habituellement, à la poésie. Les lettres d’un poème sont à demi effacées, comme s’ils avaient été dactylographiés avec une machine au ruban fatigué ; dans un poème présenté manuscrit la notation musicale de la noire remplace le ‘’o’’ ; un poème est raturé, un autre rayé d’un trait. Retenons encore l’usage régulier de l’allitération et le dérèglement de la syntaxe, et même souvent l’abandon du texte : des mots sont écrits en croix entretenant deux à deux une relation phonique : « napf — nabe, kopf — knospe ». Mais l’atteinte la plus lisible à l’ordre réside, me semble-t-il, dans la multiplication des anagrammes, évidemment intraduisibles (Le traducteur propose à chaque fois une adaptation) ; un poème en contient toute une série, annoncée par le titre, « schlafe, falsche, flasche » et ces anagrammes ont toujours un sens ; ainsi celes de l’un des derniers poèmes : « — lage ? — nebel ! — leben ? — egal ! », littéralement « — situation ? — brouillard ! — vivre ? — peu importe ! »(2).

Qu’on ne s’y trompe pas, s’il y a violence faite à la langue, c’est bien comme l’analyse Prigent que « les poèmes de Priessnitz miment les façons dont le monde nous affecte ». Quand les allitérations s’accumulent dans des vers (restituées dans la traduction), vient une question : « tous les sirops, sèves, sucs, / sauces suaves et harissa : est-ce ça le sens ? » ; et répondre, c’est dire qu’il faut écrire « le fracassé, l’enfilé, la fêlure », l’éparpillement de ce qui est devant nous. Ainsi un poème reprend le vocabulaire de la ballade qui le précédait (ciel, neige, flocons, coq, etc.), mais ‘’verre’’ est transformé :

je fonce tel un coq écorché vers un rêve

où s’époumone une poule : c’est mon ode d’antan ;

mais son brio me semble là si minable,

que le ciel s’abat sur moi en éclats de vers.

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète, édition bilingue, traduction d’Alain Jadot, préface de Christian Prigent, NOUS, 2015, 160 p., 18 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 23 décembre 2015.

- Les trois auteurs sont publiés par les éditions NOUS, Jandl et Priessnitz dans la collection grmx dirigée par Yoann Thommerel —‘’gmrx’’, sigle de la revue Grumeaux qu’il a fondée.

- Alain Jadot préfère garder l’anagramme avec une adaptation : « - l’âge ? — né bel ! — le ben ? — égal ! ».

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, christian prigent, poésie allemande, critique sociale, invention formelle | ![]() Facebook |

Facebook |

25/12/2015

Christian Prigent, Joyeux Noël quand même

JOYEUX NOËL QUAND MÊME

Certes comm' d'hab en deux mil quinze

Re v'là papa Noël qui rince

Mais sans débouler sur son renne

Nous gaver le sabot d'étrennes

Vu que (primo) zéro flocon

Pour le traîneau (deuzio) que l'ont

Bloqué («Ausweis !») nos militaires

Avec les migrants aux frontières

Au motif que quoique pas noire

Sa barbe est grave ostentatoire

Et pas de crèche (non laïque !)

Aux gourbis de la République

Quant aux beaux pacsons sous rubans

On les a fait péter (pan ! pan !)

Des fois qu'on leur aurait caché

Dedans des bombes (pas glacées)

Christian Prigent, inédit

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, joyeux noël quand même, actualité | ![]() Facebook |

Facebook |

18/12/2015

Reinhard Priessnitz (1945-1985), 44 poèmes, poésie complète

ballade sous la neige

si ma psyché me parle sans tain

la neige enverra balader

le ciel en éclats

l’artère de la nuit

se met en voix

ivre dans les joncs

ma psyché droite

se met en voix

coq et cocotte

s’il neige la parole

se fera-t-elle hiver

faucheur et faux

le cœur un flocon

le filet de sa vois sera-t-il

corde vocale gelée

sa glace une fleur

éclats de verre

pouls de la nuit

couverons-nous

coq blanc et blanche cocotte

tandis qu’il neige et neige

irons-nous balader

ma psyché pose

des questions qui glacent

dans un rêve qui tombe

schneelied

spricht mein spiegel sich blind

wind wandern der schneefall

die sherbe des himmels

die ader der nacht

spielt seine stimme

taumelnd im schilf

mein richtender spiegel

spielt seine stimme

henne und hahn

wird wenn es schneit

das sprechen ein winter

schnitter und sense

das herz eine flocke

wird seine stimme

ein frostiges band

sein eis eine blume

gläserne scherbe

pulsender nacht

werden wir brüten

weisser hahn weisser henne

unter schneefall und schneefall

werden wir wandern

mein sprechender spiegel

klirrende fragen

im fallenden traum

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes,

poésie complète, traduction Alain Jadot,

préface Christian Prigent, NOUS, 2015,

p. 77 et 76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, poésie complète, alain jadot, christian prigent, ballade, neige, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2015

Christian Prigent, Un vivant - hommage à Denis Roche

UN VIVANT

Denis Roche est mort. Choc, tristesse.

Ce fut l'un de mes amis les plus chers.

Mon vieux camarade Hervé Hamon, qui fut pendant vingt-cinq ans son collègue au Editions du Seuil, m'écrivait hier de lui : «Dandy, intraitable, délicat.»

Oui.

Dans les années 1968/1969, la lecture d'Eros énergumène et du Mécrit fut pour moi bouleversante. Et absolument déterminante pour ce que tenta la revue TXT et, au vrai, pour l'effort d'invention formelle et de réflexion théorique de toute une génération : elle détermina la plupart des raisons qu'il y avait d'écrire alors, d'écrire encore, de la «poésie» — tout en repensant de fond en comble la question du «langage poétique».

Des différends littéraires (politiques, aussi) nous éloignèrent au début des années 1990. Nous nous sommes écrit, parfois. Mais ne nous sommes plus revus. Je m'en mords les doigts. Rien de grave ne le justifiait. Même pas le fait que Denis, après avoir, comme écrivain, renoncé (ses raisons étaient nobles), n'ait plus regardé que de loin ceux qui ne renonçaient pas ; et, en tant qu'éditeur, qu'il ait moins ouvert ses portes au difficile «nouveau» qu'on ne le dit parfois.

Je vois aujourd'hui la presse parler de lui surtout comme d'une sorte d'éminence grise du monde littéraire. Et comme un directeur de collection dont la gloire serait d'avoir publié Pascal Brückner, Alain Finkielkraut ou Catherine Millet.

Quelle blague.

Ou bien cette presse rabâche distraitement le slogan héroïque («la poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas») que jamais elle ne comprit et dont de toutes façons elle n'a rien à battre (ça se saurait, sinon : elle parlerait d'autre chose que des proses banales sur lesquelles chaque semaine elle tartine).

Ou alors on salue Roche le photographe. La photo, en effet, c'est plus sexy et moins fatigant que les chichis de l'opaque poésie qu'on dit, pour la renvoyer à ses labos, «expérimentale».

Bon.

Mais ouvrons. Au hasard (c'est tombé sur Récits complets, Seuil 1963, p. 31). Et lisons : «Moi je vous dis que les arbres où vous / Me vautrez si bien marquis ont ceci de / commun avec les dindons qu'il n'est pas / De colère qui ne puisse entrer dans leur cime.» Quelle fraîcheur ! quelle élégance ! quel coup de torchon dans la compassée «nature» poétique ! quel sens de l'enchaînement enrobé et brisé en même temps ! que de joie moqueuse ! comme c'est emporté (phrasé ! vitesse !) ! arrogant ! insolemment lyrique (eh oui !) ! bref : comme c'est vivant !

Vivant : c'est le mot.

Denis Roche est vivant parce que sa langue est vivante.

«Je n'ai rien à dire, disait-il, que ma violente action d'écrire»

Nous qui le lisons, à chaque fois cette action nous r'ouvre à du vivant.

Christian Prigent

Saint-Brieuc, le 4 Septembre 2015

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, un vivant, hommage à denis roche | ![]() Facebook |

Facebook |